「最近、なんだか部屋がジメジメしてる」「窓や壁に結露がついてカビが生えてきた…」そんなお悩みを抱えていませんか?

実は、部屋の湿気は季節や住まいの構造、日々の生活習慣によっても大きく影響を受けます。特に日本のように四季がはっきりしている国では、梅雨や冬の結露など、湿気が発生しやすいタイミングが数多くあるんです。

この記事では、「部屋の湿気がひどい原因」をさまざまな角度から掘り下げ、わかりやすく解説していきます。

さらに、効果的な湿気対策や生活習慣の見直し方、便利アイテムの活用法まで徹底網羅。読むことで、湿気に悩まされない快適な空間づくりのヒントがきっと見つかりますよ!

部屋の湿気がひどい原因とは?

家の構造や立地、季節要因など、湿気がたまりやすい住まいの特徴と環境の影響について詳しく解説します。

湿気が多い家の特徴

湿気がこもりやすい家には、いくつかの明確な共通点があります。

まず代表的なのが、日当たりが悪く風通しが悪い家。

こうした住宅では湿気が逃げる経路が少なく、室内に湿気がとどまりやすくなります。また、地下室や北側の部屋が多く配置されている間取りも要注意です。これらの場所は日照が少なく、空気の流れが悪いため、湿度が高まりやすい傾向があります。さらに、壁や床の断熱性能が不十分な住宅では、外気の影響を受けやすく、室内の湿度管理が難しくなります。

築年数が経過している建物では、断熱材の劣化や施工の不備が影響して、知らず知らずのうちに湿気がこもりやすくなっている場合もあります。

最近の高気密住宅では、断熱性能は向上しているものの、換気が不十分だと湿気が逃げにくくなるというデメリットも。

部屋の湿度と湿気の関係

湿度とは、空気中に含まれている水蒸気の割合のことで、目に見えないけれど確実に存在しています。

室内環境で快適とされる湿度は、一般的に40〜60%の範囲です。しかしこれを超えると、カビやダニといった不快な存在が一気に活動を始めます。特に湿度が70%を超えると、カビの繁殖スピードは急激に加速し、壁紙や畳、衣類などに黒ずみや異臭が生じやすくなります。

また、湿度が高い状態が続くと、結露が発生するリスクも高まります。これは空気中の水分が冷たい面に触れて水滴となる現象で、よく窓ガラスや壁面に現れます。

こうした結露が放置されると、湿気が蓄積してしまい、より深刻なトラブルを引き起こす原因となります。

湿気が発生する季節とその理由

日本の四季は湿気との付き合い方が問われる特徴的な気候です。

梅雨時期から夏にかけては、外気の湿度そのものが非常に高いため、窓を開けても換気では湿度が下がりにくい状態になります。外の空気を取り込むことでかえって室内が湿気を帯びてしまうことも。また、室内で冷房を使用すると、気温差による結露が生まれやすくなります。

一方、意外と見落とされがちなのが冬の湿気。暖房を使うと室温は上がりますが、外気は冷たいため、窓や壁との温度差が大きくなり結露が発生しやすくなります。さらに、閉め切った部屋で加湿器を使用し続けると、湿度が過剰になってしまうこともあるため注意が必要です。

季節によって湿気の原因は異なるため、それぞれの時期に応じた対策が求められます。

湿気の影響と健康への悪影響

湿気が多い環境は、私たちの健康にも大きな影響を与えます。

まず、湿気を好むカビやダニは、アレルギーの発症要因としてよく知られています。たとえば、喘息やアトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎などの症状が悪化することがあります。特に小さな子どもや高齢者、免疫力の弱い人は影響を受けやすく、注意が必要です。

また、湿度が高いと空気中の酸素濃度が低く感じられ、息苦しさや集中力の低下を招くことも。加えて、湿気によって部屋の中がなんとなく重苦しく感じられるため、気分が沈みがちになったり、睡眠の質にも悪影響を与えることがあります。

こうした点からも、湿気対策は単なる快適さだけでなく、健康維持にも欠かせない重要なポイントだといえます。

湿気の原因を解説

結露や換気不足など、見えにくい湿気の発生源をわかりやすく紹介し、対策の第一歩となる知識をお届けします。

結露のメカニズム

室内の暖かく湿った空気が、冷たい窓や壁に触れると急激に冷やされ、空気中の水分が水滴となって現れます。これが「結露」と呼ばれる現象です。

特に冬場は暖房の使用によって室内の温度が上がる一方、外気温との差が大きくなり、窓や壁の表面温度が著しく低下するため結露が発生しやすくなります。結露は見た目にも不快ですが、実は放っておくとカビやダニの繁殖を引き起こし、家の構造を傷めたり、健康被害につながることもあります。たとえば、窓の木枠が腐ったり、壁紙が剥がれたりといったトラブルが起こることも。小さな水滴でも、毎日繰り返されることでじわじわとダメージが蓄積されてしまうのです。

不十分な換気がもたらす湿気

換気が足りないと、室内の空気がよどんでしまい、湿度が上がっていきます。

特に現代の住宅は気密性が高く、外の空気が入りにくいため、意識的に換気をしないと湿気がどんどん溜まってしまいます。

浴室やキッチン、洗濯物を干すスペースなどは特に湿気がこもりやすく、換気扇をつけていてもそれだけでは不十分な場合もあります。窓を開けての自然換気や、24時間換気システムの併用など、複数の手段での対策が求められます。

また、家具の裏や押し入れなど、空気の流れが届きにくい場所にも注意が必要です。

家の構造と湿気の関係

家そのものの構造が、湿気の発生と大きく関係していることをご存じでしょうか?

断熱材の種類や施工状態、気密性の程度、窓のサッシやガラスの性能などが影響を与えます。

断熱性能が不十分だと、室内と外気の温度差が大きくなり、結露が発生しやすくなります。また、床下に十分な通気スペースがなかったり、壁の内側に湿気がこもる構造だと、目に見えない部分でカビや腐食が進んでしまうこともあります。

これらは家の寿命を縮めるだけでなく、修繕にも大きな費用がかかってしまう原因になります。

水回りと湿気の関連性

水を日常的に使う場所である水回りは、湿気の発生源として非常に注意が必要です。風呂・洗面所・キッチンなどでは、湿気がこもりやすいだけでなく、壁や天井にまで水分が届くこともあるため、しっかりとした対策が欠かせません。例えば、入浴後に換気扇を長時間回す、こまめに水分を拭き取る、吸湿性のある壁材を取り入れるなどの方法が効果的です。

また、設備の老朽化によって排水がうまくいかなかったり、配管からのわずかな水漏れが原因で湿気が増しているケースもあるため、定期的な点検も忘れずに行いましょう。

気密性と湿気が引き起こす問題

省エネ性能が高く評価されている高気密高断熱住宅ですが、湿気の観点から見ると、注意が必要なポイントでもあります。気密性が高いということは、外からの空気も内からの空気も逃げにくいということ。つまり、一度発生した湿気が室内にこもりやすい構造になっているのです。

特に換気を怠ると、室内の湿度は急激に上昇し、カビの繁殖や木材の腐食などにつながります。

これを防ぐためには、換気設備の性能とその使い方の見直しが重要です。たとえば、24時間換気を常に稼働させたり、定期的にフィルターを掃除するなどの小さな努力が、湿気トラブルを未然に防ぐカギとなります。

部屋の湿気対策

除湿機やエアコン、サーキュレーターなどを活用し、効率的に湿度を管理するための実践的な方法を紹介します。

効果的な除湿器の選び方

部屋の広さや使用目的に応じて適切な除湿器を選びましょう。

コンプレッサー式は電気代が安く、湿度の高い夏に最適です。デシカント式は気温が低い冬場でもしっかり除湿できるため、寒冷地や冬の使用に向いています。さらに、両方の長所を備えたハイブリッド式なら、季節を問わず一年中使えてコストパフォーマンスも良好です。除湿能力(L/日)やタンク容量、運転音、消費電力なども比較して選びましょう。

また、部屋に合わせたサイズ選びも重要で、広いリビングと狭い寝室では適した機種が異なります。湿度センサー搭載タイプや自動停止機能があると便利です。

エアコンを使った湿度管理

冷房やドライモードを活用すれば、エアコンでも除湿が可能です。

とくに梅雨や夏場は「ドライ」機能が活躍します。ただし、あまり長時間使用すると室内が乾燥しすぎて喉が痛くなったり、肌がカサカサになることもあります。

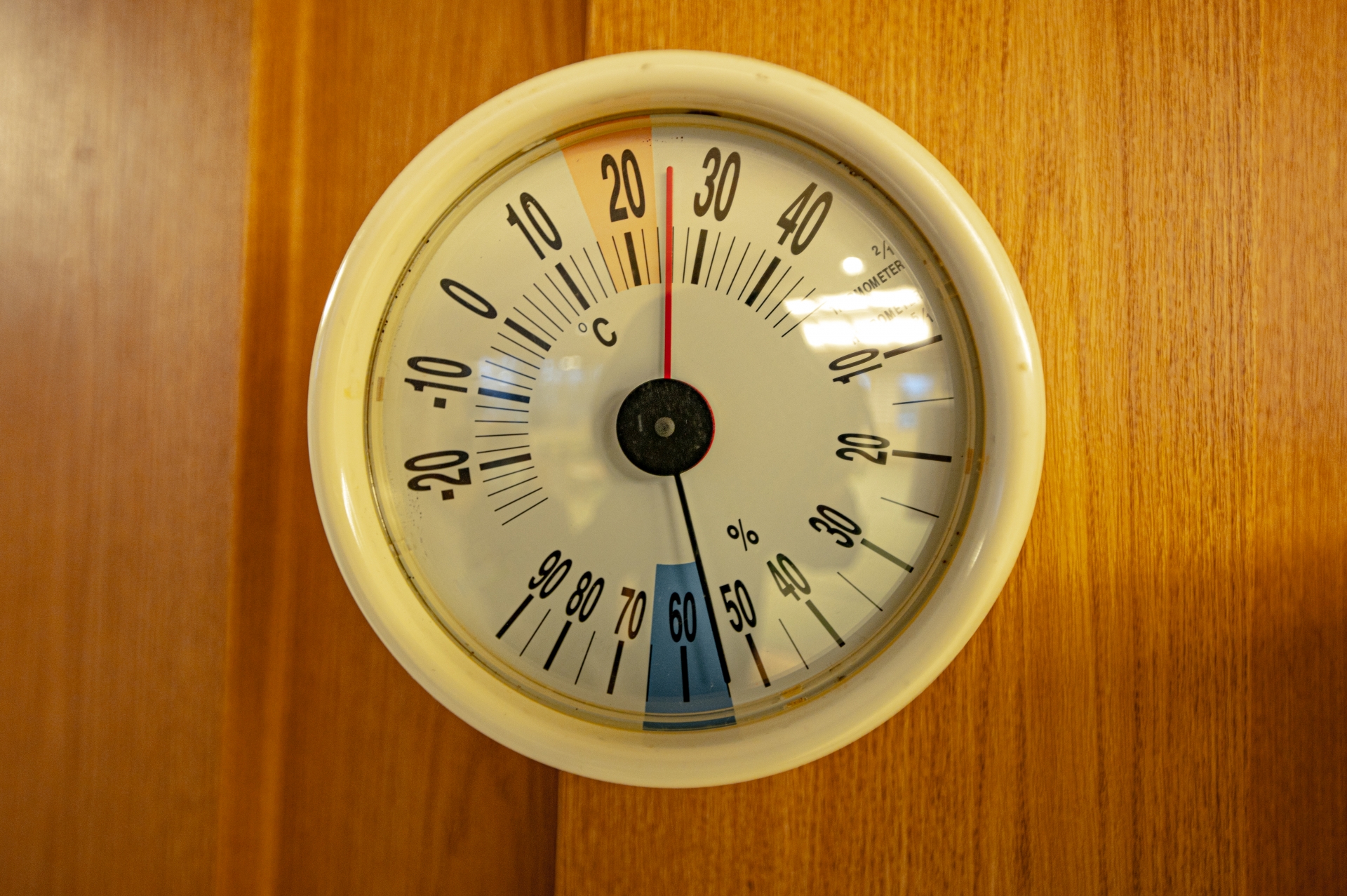

そこで、湿度計を設置してこまめにチェックしながら、湿度が40〜60%の範囲に収まるよう調整すると快適です。

機種によっては除湿専用モードがあるものもあり、エアコンでの湿度管理がよりスムーズにできます。風向き調整やサーキュレーターとの併用も効果的です。

サーキュレーターの活用法

空気を循環させることで部屋全体の温度と湿度を均一に保つことができます。

とくに除湿器やエアコンと併用することで、湿気が一部の場所に偏るのを防ぎ、効率的に除湿できます。たとえば、部屋干しの際には洗濯物に向けて風を当てることで乾燥時間を短縮し、湿気のこもりも軽減できます。

夏場は天井方向に、冬は床方向に風を送ることで季節ごとに適した空気の流れを作り出せます。省電力タイプを選べば電気代の節約にもつながります。

除湿剤や重曹の使い方

市販の除湿剤は手軽で即効性があり、狭いスペースに最適です。

クローゼット、押し入れ、靴箱、シンク下など、湿気がこもりがちな場所に設置するだけでOKです。また、自然素材で安心な重曹や炭も除湿効果が期待できます。重曹は紙コップなどに入れて置くだけで湿気を吸収し、使用後は掃除にも再利用できます。炭は湿気だけでなく消臭効果もあるため、玄関やトイレにもおすすめ。

こまめに交換したり、天日干しで再利用できるタイプを選ぶと経済的です。

冬場の湿気対策と工夫

冬場は気温差によって窓の結露が特に深刻になります。

放置するとサッシにカビが発生したり、窓周辺が濡れて家具が傷むこともあるため、対策が欠かせません。窓には断熱シートや結露防止フィルムを貼ることで、冷気の侵入を防ぎつつ結露を抑制できます。また、結露防止スプレーの活用や、結露吸水テープを貼るなどの方法もあります。

朝晩に窓を少し開けて換気を行うだけでも効果的です。さらに、加湿器を使う際は湿度が過剰にならないよう、湿度計を設置して常に状態をチェックしましょう。

湿気を減らすための生活習慣

日常のちょっとした工夫で湿気を防ぐ方法を、換気や洗濯物の干し方など生活習慣の視点から解説しています。

定期的な換気の重要性

1日に数回、窓を開けて空気の入れ替えをすることで、室内の湿度を適切に保てます。

特に朝晩の換気は効果的です。湿度が上がりやすい料理や入浴の後、洗濯物を干した直後などのタイミングでも、意識的に換気を行うことで湿気を外に逃がしやすくなります。さらに、空気の流れが悪い場所にはサーキュレーターを併用することで、効率的な換気が実現します。

冬場の結露対策としても換気は重要で、短時間でも空気を入れ替える習慣が湿度管理に役立ちます。

布団や洗濯物の干し方

部屋干しをする際は、除湿器やサーキュレーターと併用すると湿気がこもりません。

特に洗濯物は乾くまでに時間がかかると室内の湿度が上がるため、干す位置や風通しを工夫しましょう。

窓際や壁際ではなく、中央にスペースを空けて干すことで空気が循環しやすくなります。

布団は天気の良い日に天日干しを心がけるのが理想ですが、難しい場合は布団乾燥機や専用マットを活用して湿気を取り除くと快適です。

部屋のレイアウトと湿気対策

家具を壁から少し離して配置することで、空気が流れやすくなり湿気がたまりにくくなります。

目安としては5〜10cm程度の隙間を作るとよいでしょう。また、床に直置きしない工夫も重要です。例えば、ベッドやソファの下にスノコを敷いたり、キャスター付きの収納を使うことで床下に空気が通りやすくなり、カビや臭いの発生を防ぐことができます。

さらに、定期的に家具の位置を少しずらすことで、空気の循環が生まれ、湿気対策として効果を発揮します。

観葉植物を利用した湿気調整

一部の観葉植物には湿度を調整する効果があります。

サンスベリアやポトスなどを取り入れることで、インテリアとして楽しみながら湿度管理もできます。

植物は空気中の水分を吸収しつつ酸素を放出するため、自然な加湿・除湿機能を担ってくれます。特に葉の表面積が広い種類は、より多くの水分を吸収する傾向があります。ただし、植物自体に水を与えすぎると逆に湿度が上がってしまうため、水やりの頻度やタイミングには注意が必要です。

定期的に葉のほこりを取り除くことで、植物本来の力を発揮しやすくなります。

湿気管理のためのリフォーム

断熱・換気性能を高めるリフォームのポイントや、湿気に強い建材の選び方を丁寧に紹介します。

断熱性を高めるリフォーム方法

壁や窓の断熱性能を高めることで、結露の発生を抑えられます。

特に外気に触れやすい窓や外壁部分は重点的に対策を行うことで、湿気の発生源を大幅に減らすことが可能です。

内窓の設置は、既存の窓に二重構造を加えることで外気との温度差を和らげ、結露の発生を防ぎます。さらに、壁や天井の断熱材を高性能なものに入れ替えることで、家全体の断熱性がアップし、年間を通じて快適な湿度環境を保ちやすくなります。

また、断熱性の高いサッシやLow-E複層ガラスなどを取り入れることで、光熱費の削減にもつながります。

水回りのリフォームで湿気対策

古くなった浴室やキッチンの換気性能を見直すことも湿気対策の一つです。

長年使用した換気扇は吸排気力が落ちている場合があり、最新の省エネタイプや大風量の機種に交換することで、湿気の排出効率が大きく向上します。また、浴室には換気暖房乾燥機の導入を検討することで、入浴後の湿気をすばやく排出でき、カビの発生も抑えられます。

キッチンでは、調理中に発生する蒸気を効率よく外に逃がせるよう、換気フードの位置や通気経路の見直しも有効です。

通気性を意識したレイアウト変更により、湿気がこもりにくい動線をつくることも可能になります。

フローリングや建材の選び方

湿気に強い素材を使った床材や壁材を選ぶことで、カビや腐食を防げます。

たとえば、防水性・通気性の高いフローリング材や、吸湿性のある珪藻土壁材などは、室内の湿度バランスを整えるのに役立ちます。

水まわりには防水性に優れたビニール床材や耐湿合板の使用も検討すると良いでしょう。さらに、防湿シートの施工を下地に施すことで、床下からの湿気の侵入を防ぎ、室内の湿度を安定させることができます。

素材選びは見た目のデザイン性だけでなく、湿気対策としての機能性も重視することが大切です。

カビ対策を含むリノベーション

防カビ処理を施した塗料や壁紙を使ったリフォームは、湿気が多い部屋でも安心して過ごせる空間をつくります。

特に北向きの部屋や水回り周辺など、カビが発生しやすいエリアには、抗菌・防臭機能を備えた素材を選ぶと効果的です。

リノベーション時には、壁内部の断熱・通気構造を見直すことで、表面だけでなく構造部分からの湿気対策が可能になります。防湿シートの敷設や、床下換気の追加なども、長期的なカビ対策として有効です。

リノベーションのタイミングは、こうした隠れた部分にも手を加えられる絶好のチャンス。見た目の美しさと快適性を両立させるためにも、湿気対策を含めた計画を立てるのが理想です。

湿気による劣化を防ぐ方法

家具や衣類、収納スペースを湿気から守るための具体的な対策と、季節ごとの管理法を紹介しています。

家具や衣類の湿気対策

除湿剤を入れたり、定期的に風通しをよくするだけでも効果があります。

特にクローゼットやタンスの中に除湿シートや乾燥剤を入れておくと、湿気がたまりにくくなり、カビの予防にもつながります。また、収納する前にしっかり乾かすことが大切です。たとえば、洗濯物は完全に乾いてから畳む、衣類の保管前には陰干しをするなどのちょっとした工夫が、長持ちさせるポイントになります。

さらに、収納スペースに余裕を持たせて通気性を確保することも忘れずに。詰め込みすぎると湿気がこもりやすくなるため、定期的に整理整頓する習慣も有効です。

押し入れ・クローゼットの管理

定期的な換気やスノコの使用で空気の通り道を確保しましょう。

スノコを敷くことで床と収納物の間に隙間ができ、湿気がたまりにくくなります。また、押し入れの戸を少し開けておくだけでも通気が促進されます。湿度が高いと感じたら、除湿器を設置するのもおすすめです。

最近では小型のコンパクト除湿機や、USB電源で動くタイプもあり、狭いスペースでも活躍します。さらに、押し入れ用の換気ファンを取り付けることで、効率よく湿気を排出できるようになります。

季節ごとの湿気対策

季節によって湿気の性質が異なるため、それに応じた対策が必要です。

梅雨には除湿器や除湿剤を活用し、特に衣類や布団などのカビ防止に気を配りましょう。夏場は冷房による結露にも注意が必要です。

一方、冬には断熱材や結露防止フィルムを使って窓からの冷気を遮断し、暖房との温度差による湿気を軽減します。また、春や秋は気候が安定しているため、この時期に換気や掃除を重点的に行うことで、カビやダニの予防にもつながります。

季節ごとに「やるべき湿気対策」をリスト化しておくと、忘れずに実行できて安心です。

外気からの湿気を防ぐ方法

壁や床下の通気口を塞がないよう注意し、外気の湿気が室内に入り込まない工夫を。

特に雑草や落ち葉で塞がれがちな通気口は、定期的に確認しておくことが大切です。加えて、家の外周の排水もチェックしておきましょう。

排水がスムーズでないと、地面にたまった水分が建物の基礎に悪影響を与え、湿気の原因になります。雨どいの詰まりを取り除いたり、地面の傾斜を見直すといった外回りのメンテナンスも、湿気対策の一環です。

雨が多い地域では、透湿防水シートの導入や外壁材の見直しも検討すると、より安心して湿気を防げる住まいになります。

湿気対策に役立つアイテム紹介

除湿グッズや湿度計など、手軽に使えるおすすめアイテムを機能別に解説し、快適な住空間づくりをサポートします。

除湿機の機能と選び方

湿度センサー付きの除湿機は、室内の湿度を感知して自動で運転を調整してくれるので非常に便利です。

これにより、必要以上に稼働することがなくなり、電気代の節約にもつながります。

タンク容量が大きい機種なら、こまめに水を捨てる手間が減り、特に湿度が高い季節には重宝します。また、寝室や子ども部屋で使用する場合は静音性も重要なポイント。最近では、ナイトモード搭載で運転音を極限まで抑えたタイプも登場しています。衣類乾燥モードがついた除湿機もあり、部屋干しの際に活用すると短時間で洗濯物を乾かせます。

デザインやサイズも豊富なので、部屋の雰囲気や使用場所に合わせて選ぶのがポイントです。

おすすめの除湿グッズ

繰り返し使えるシリカゲル系の除湿剤、炭、竹炭ボールなど、置くだけで使える手軽なアイテムも人気です。

特にクローゼットや靴箱、引き出しの中など、電気製品を置けない狭いスペースでは大活躍します。

炭には除湿だけでなく消臭効果もあるため、玄関やトイレにもおすすめ。シリカゲルタイプは加熱すれば何度も使えるエコな商品も多く、経済的です。

インテリアになじむようなおしゃれな容器に入ったものもあり、見た目にこだわりたい方にもぴったり。用途やスペースに応じて使い分けると、より効率的な湿気対策が可能になります。

便利さを増す湿度計の活用法

湿度計があれば、室内の湿度を目で見て管理できます。

デジタル式なら温度も同時にチェックできて一石二鳥です。特に湿度の変化に敏感な場所、例えば浴室の近くや寝室、クローゼットの中などに設置することで、湿気の兆候を早期に察知できます。Bluetooth対応の湿度計ならスマホでリアルタイムに確認でき、外出先でも部屋の状態を把握可能。

複数の部屋に湿度計を設置し、場所ごとの湿度を見比べることで、効率よく除湿対策を取ることもできます。表示が見やすい大型ディスプレイタイプもおすすめです。

DIYでできる湿気対策

木製のスノコで通気性を確保したり、手作りの重曹除湿剤を作って置いておくなど、コストを抑えた対策も実践可能です。

重曹は空き瓶や紙コップに入れて布やキッチンペーパーでふたをし、押し入れやシンク下などに置くだけで湿気を吸収してくれます。見た目にこだわるなら、ガラス瓶や小物入れを使っておしゃれにアレンジすることも可能です。また、スノコは市販品だけでなく、DIYで自作すればぴったりサイズで仕上げることができ、収納の下や家具の裏に設置することで空気の通り道を確保できます。壁に吊るすタイプの除湿袋を手作りする人も増えており、楽しく湿気対策ができるのも魅力のひとつです。

まとめ

湿気の原因は一つではなく、家の構造や換気不足、生活習慣など、さまざまな要素が複雑に絡み合っています。しかし、原因をしっかりと理解し、それに応じた対策をとることで、ジメジメとした不快な空間は大きく改善できます。

除湿機やサーキュレーターの活用、生活の中でのちょっとした工夫、さらにはリフォームまで、できる範囲で少しずつ取り入れていけば、快適な住環境は確実に手に入ります。