雨の日になると、部屋の中がジメジメして不快…そんな経験はありませんか?

特に湿度が高い日は、窓を開けても外から湿気が入ってきて逆効果になることも。

そこで今回は「雨の日でも湿度を下げる方法」にフォーカスし、除湿機の使い方から自然素材を活かしたアイデアまで、今すぐ実践できる具体的な対策をお届けします。

この記事を読めば、エアコンに頼りすぎずに室内の湿度を快適に保つコツがわかります。暮らしの快適さにも関わる湿度管理、雨の日だからこそ見直してみましょう!

雨の日でも湿度を下げる方法

雨の日に湿度を下げるための実践的な対策を紹介。除湿機や自然素材を使って、快適な室内環境を保つ方法とは?

部屋を快適に保つための湿度管理

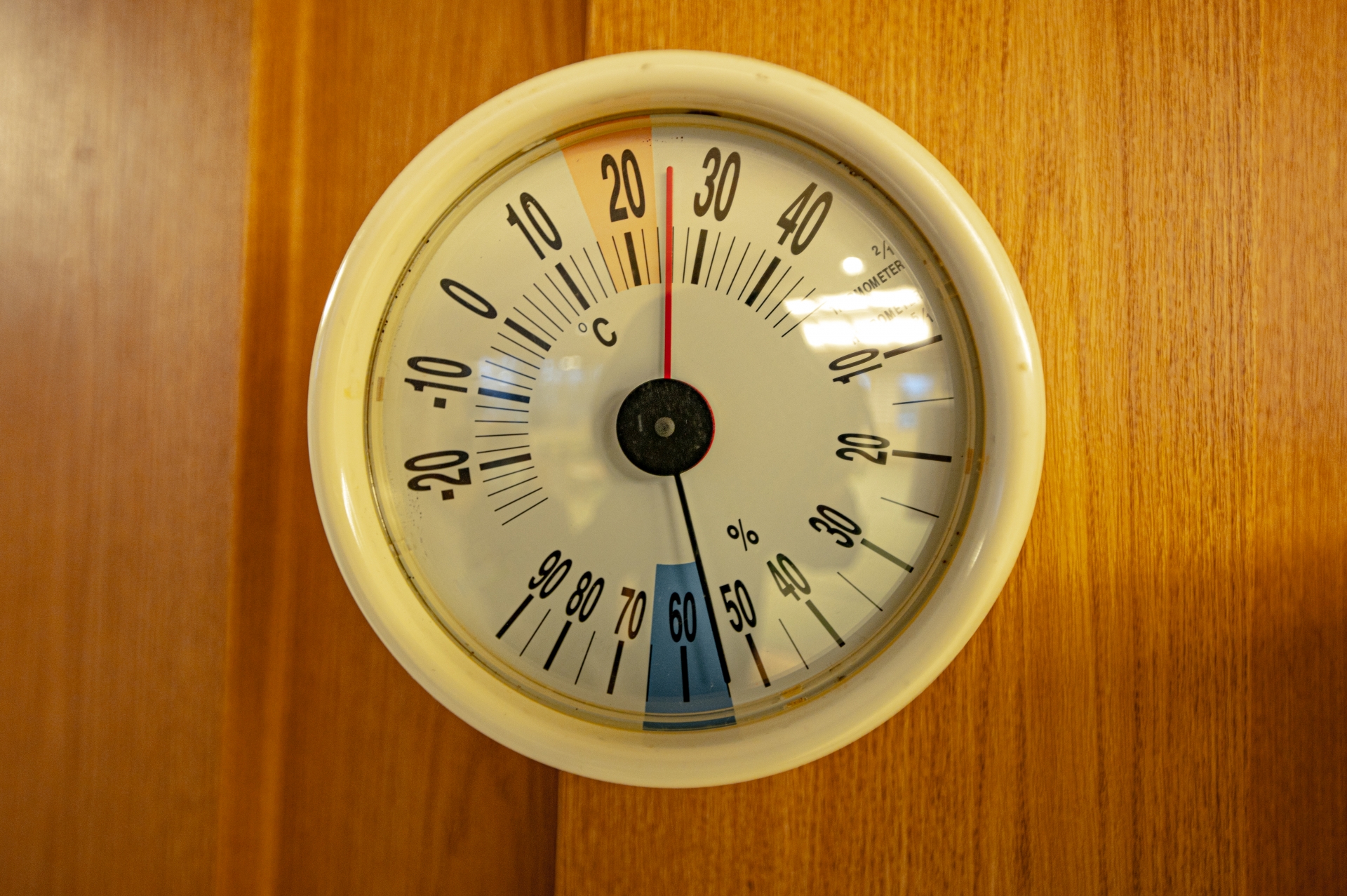

雨の日は気圧が下がり、外気の湿度も高くなりがち。そんな中で室内を快適に保つためには、室内湿度を40〜60%に保つことがポイントです。

湿度が高すぎるとカビやダニの原因となり、逆に低すぎると喉や肌が乾燥して不快感を感じやすくなります。

まずは湿度計を設置して、今の状況を“見える化”することから始めましょう。数字として把握することで、対策が取りやすくなります。さらに、部屋ごとに湿度のばらつきがあるため、設置場所にも注意が必要です。

リビングや寝室、脱衣所など使用頻度の高い場所を優先的にチェックしてみるといいですね。

湿度80パーセントを下回るための対策

湿度が80%を超えると、カビやダニが急激に増殖しやすくなります。特に雨の日は、外からの湿気が入りやすいため、窓を開けずに室内の空気循環を意識しましょう。

除湿機やサーキュレーターを活用することで、空気の流れを作りながら湿気を取り除くことができます。また、部屋干しをする際は、洗濯物の配置や干す時間にも工夫を。夜間よりも日中に干すことで、短時間で乾きやすくなり、湿度の上昇を抑えることが可能です。

家具の裏側や壁に接している部分など、空気が滞留しやすい箇所の湿度にも要注意。ときどき移動させて空気の通り道を確保すると、湿気対策の効果がぐんと高まります。

除湿機とその効果的な活用法

除湿機は、雨の日の湿度管理に欠かせないアイテムのひとつです。湿度が上がりやすい朝や夜にタイマーを設定することで、効率的に稼働させることができます。

設置場所も重要で、窓際や部屋の隅、洗濯物の下など湿気がたまりやすいポイントを狙いましょう。特に衣類乾燥モード付きの除湿機であれば、部屋干し中の衣類を素早く乾かすことができ、部屋全体の湿度上昇も防げます。タンクの容量や排水方法、静音設計の有無など、自宅の環境に合った機種選びもポイントです。

定期的なフィルター掃除や水捨ても忘れずに行うことで、性能を長持ちさせることができます。

エアコン以外の湿度を下げる方法

エアコンのドライ機能だけに頼らずに湿度を下げるには、自然素材を使ったアイテムもおすすめです。たとえば、重曹は紙コップや小皿に入れて部屋の隅に置くだけで湿気を吸収してくれますし、使い終わった後は掃除などにも再利用できます。新聞紙は丸めて靴箱や収納ボックスに入れておけば、手軽に湿気対策ができます。また、炭(備長炭など)は湿気とニオイの両方に作用するので、玄関やトイレなどニオイが気になる場所にも最適。

インテリアになじむような見た目の除湿グッズも増えているので、デザインにこだわる人にも嬉しいですね。

これらの方法は電気を使わずエコで、ちょっとしたスペースでも手軽に導入できます。

湿気の原因とその影響

湿気が家や健康に及ぼす悪影響とは?カビやダニの繁殖を防ぐために知っておきたい湿気の正体と影響を解説。

湿気が家庭に与える影響

湿気がたまると、家具や家電が傷むだけでなく、家の寿命にも影響します。

木材が反ったり、金属がサビついたりする原因にもなり得ます。

たとえば、フローリングの表面が浮いたり、クロスが剥がれてくるといった症状も湿気が関係しています。電子機器にも影響があり、内部の基板に湿気が入り込むと動作不良を起こすことも。

また、湿度が高い状態が続くと、空気が重く感じられたり、においがこもりやすくなるなど、生活の質そのものにも悪影響が出てきます。さらに、カビ臭やダニの発生によって、室内環境の快適さが損なわれることもあります。

カビとダニの発生原因

カビは湿度70%以上、ダニは60%以上で活性化します。

特に空気がよどむ場所では、湿度が高まりやすくなります。部屋の隅や押し入れ、布団など湿気がこもりやすい場所をチェックし、こまめな換気と乾燥が重要です。

窓を開けるだけでなく、扇風機やサーキュレーターで空気の流れを作ることで、湿気がたまりにくくなります。

押し入れやクローゼットには除湿剤やすのこを活用すると、より効果的です。見えない場所の湿度にも注意が必要です。

梅雨の季節に注意すべき湿度管理

梅雨は湿気のピーク。換気しにくい日が続くため、除湿機や送風機をフル活用しましょう。

雨が続くと部屋干しの頻度も増えるため、湿度管理は特に重要になります。

除湿機は時間帯を工夫して稼働させると効率的で、洗濯物の乾燥にも役立ちます。窓に結露が出やすい時期でもあるので、窓周りのケアも忘れずに。

サッシの溝やカーテンレールにも水分がたまりやすいため、こまめなチェックが必要です。カーテンが湿気を含むこともあるので定期的に洗濯を。

換気が難しいときは、室内用の除湿剤や消臭スプレーを併用するのもおすすめです。

部屋の湿気がひどい場合の具体的手段

湿気がたまりやすい部屋には何をすべき?サーキュレーターや重曹などを活用した手軽で効果的な湿気対策を紹介。

サーキュレーターの効果的な使い方

空気を循環させることで、部屋全体の湿度ムラを解消できます。

除湿機と併用することで、空気中の湿気が効率よく集められ、より短時間で効果が出ます。

サーキュレーターは角度や風量を調整できるものが便利で、部屋の広さや間取りに合わせて設置位置を工夫することで効果が変わります。洗濯物に直接風を当てるだけでも乾燥スピードが格段に違うので、部屋干しの強い味方として活躍します。

湿気がたまりやすいクローゼットや押し入れにも、短時間サーキュレーターで風を通すだけでこもった湿気が抜けやすくなります。

新聞紙と重曹を使った湿気対策

新聞紙は湿気を吸収しやすく、靴箱や収納にとても便利です。使い方も簡単で、くしゃくしゃに丸めて靴の中や箱の隅に入れるだけ。

湿気を吸ったあとは紙が柔らかくなったり色が変わったりするので、取り替えの目安になります。

重曹は紙コップや空き瓶に入れて、部屋の隅や棚の中に置くだけで湿気対策に。定期的にかき混ぜると吸湿力が復活しやすく、無駄なく使い切ることができます。

どちらも手軽で安価に取り入れられるうえ、不要になったら掃除や消臭にも使えるため、無駄がありません。

部屋干しを快適に行うための工夫

洗濯物同士の間隔を空けて、サーキュレーターで風を当てましょう。

風通しが良くなることで水分が空気中に効率よく移動し、乾燥時間が短縮されます。

除湿機を併用すればさらに強力な乾燥効果が得られます。干す場所としては部屋の中央や高めの位置がベターで、天井付近は暖かい空気がたまりやすく乾きやすい傾向があります。

突っ張り棒やハンガーラックなどを活用して、高さやスペースを有効活用するのもおすすめです。また、洗濯物の素材によっても乾きやすさが異なるので、速乾素材のものは奥側に、厚手の衣類は手前に配置すると効率的です。

湿度を下げるための換気の重要性

換気のタイミングや方法で湿度は変わる!換気扇や風の通り道を工夫して湿度をコントロールするコツを伝えます。

換気扇の効果と設置場所

浴室やキッチンなど、湿気の発生源には必ず換気扇を設置しましょう。

料理や入浴の際に発生する水蒸気は、放っておくと部屋中に広がってしまいます。

とくに浴室は一日に何度も湿気がこもる場所なので、使用後は必ず換気を行うことが大切です。

24時間換気できるモデルなら雨の日でも安心して使えますし、外気の湿度が高いときでも室内の湿度を一定に保ちやすくなります。

また、換気扇のフィルターが目詰まりしていると性能が落ちてしまうので、定期的な掃除やフィルターの交換も忘れずに行いましょう。

部屋の換気を成功させる時間帯

雨の日でも、湿度が下がる時間帯(午前10時〜正午頃)に短時間の換気を行うと効果的です。

外がジメジメしていても、数分でも空気の入れ替えをすることでこもった湿気を逃がすことができます。

朝一番の空気は比較的湿度が低めで新鮮なので、朝食後などのタイミングで窓を数分開けるのもおすすめです。窓を2ヶ所以上開けて対角線上に空気の通り道を作ると、より効率的に換気ができます。

窓を開けづらい日は、換気扇やサーキュレーターを併用して空気の流れを作りましょう。

風通しの良い部屋を作るためのポイント

家具を壁から5〜10cm離して設置することで、空気の流れが確保されます。密着していると空気が滞留してカビの原因になりやすいため、スペースを空けておくことが重要です。

押し入れやクローゼットの扉も時々開けて風を通すことで、内部の湿気を逃しやすくなります。収納の中に除湿剤やすのこを併用することで、さらに効果的な湿気対策になります。

部屋全体のレイアウトを見直して、空気が流れやすい動線を意識すると、風通しが改善され湿度も下がりやすくなります。

湿度対策におすすめのグッズ

使ってよかった除湿グッズはこれ!市販の除湿剤からおしゃれな収納アイテムまで、快適空間を作る便利アイテム紹介。

人気の除湿剤とその効果

市販の除湿剤は手軽で便利。靴箱や引き出し、押し入れなどの狭い場所に設置しておくだけでOKです。

成分としては塩化カルシウムがよく使われており、空気中の湿気を吸ってゼリー状に変化します。

中身がゼリー状に変わったら交換のサインで、定期的なチェックを習慣にすると効果が持続します。また、無香タイプや香り付きのもの、コンパクトタイプや据え置き型など、使う場所や目的に合わせて選べる種類も豊富。

価格も手ごろなので、まとめ買いしておくと安心です。

快適な湿度を維持するためのアイテム

湿度センサー付きの空気清浄機や、湿度表示があるサーキュレーターなどがあると便利です。

視覚的に湿度を確認できることで、除湿や加湿のタイミングがつかみやすくなります。

特に多機能モデルでは、空気の質や温度も同時に管理できるため、一台で複数の役割を果たせるのが魅力。

最近ではスマートフォンと連携できるIoT家電も登場しており、外出先からでも室内の状態をチェック・操作できるのもメリットです。

収納スペースで使える湿度コントロールアイテム

コンパクトな除湿機や繰り返し使えるシリカゲルタイプの除湿剤は、収納の中でも活躍します。

特に洋服ダンスや布団収納、食器棚など、湿気がこもりやすい場所におすすめです。

シリカゲル除湿剤は乾燥させれば再利用できるタイプもあり、コストパフォーマンスに優れています。

また、最近では北欧風デザインやナチュラルカラーのアイテムなど、インテリアに馴染むおしゃれな商品も増えており、見せる収納としても使えるのが嬉しいポイントです。

家庭に役立つ家具の湿気管理

すのこ付きのベッドや通気性のよい収納棚を選ぶことで、湿気がこもりにくくなります。

床との間にスペースを作ることで空気が循環し、カビ対策にも有効です。特にマンションやアパートなど、床が冷えやすい住宅ではこの対策が重要。

押し入れに収納する際も、直置きせず台や棚を使って隙間を作ると湿気がたまりにくくなります。

また、防湿シートや吸湿シートなどを活用することで、さらに効果を高めることができます。

結露を防ぐための方法

結露は湿気のサイン!窓や浴室の結露を防ぐ具体的な方法や、生活習慣で防げる結露対策について詳しく解説します。

結露が発生する原因と対策法

室内外の温度差が大きいときに発生しやすい結露は、特に冬の寒い朝などに多く見られます。

外気温が低く、室内が暖房などで暖まっていると、冷たい窓ガラスに水蒸気が触れて水滴となってしまうのです。

結露を抑えるには、窓に断熱シートや結露防止フィルムを貼ると効果的。これによりガラス面の温度差を緩和し、結露が発生しにくくなります。

また、湿度が上がりやすい朝や夜にしっかり換気を行うこともポイント。換気扇を活用したり、短時間でも窓を開けて空気を入れ替えることで、室内の水蒸気量を減らすことができます。

窓や浴室の結露対策

浴室は特に湿気がこもりやすい場所なので、換気暖房乾燥機を導入すると効率的に乾燥・換気が行えます。

お風呂上がりには壁や床に残った水滴をタオルでふき取ることを習慣にするのも◎。

また、窓ガラスにはスプレータイプの結露防止剤を使用すると、表面にコーティングができて水滴の発生を抑制できます。さらに、サッシ部分には吸水テープを貼ることで、水分の拡散を防ぎ、カビの発生も抑えることが可能です。

結露対策には、湿気を見える化する湿度計も併用すると管理がしやすくなります。

結露防止に役立つ生活習慣

加湿器の使用は湿度計を確認しながら、必要最小限に抑えるのが結露防止には効果的です。

室温を上げすぎず、暖房器具は温風タイプよりも輻射熱タイプのほうが結露を起こしにくいとされています。

さらに、夜間はカーテンを少し開けておくことで窓と部屋の温度差をやわらげ、冷気がこもるのを防ぐことができます。

寝る前に短時間の換気を行い、室内の湿気をあらかじめ外に逃しておくのも有効です。

洗濯物の部屋干しを控えるなど、小さな工夫の積み重ねが、結露のない快適な室内環境づくりにつながります。

乾燥機とエアコンの使い方

乾燥機とエアコンを上手に活用して湿度コントロール。電気代を節約しながら快適に保つ使い方のポイントを紹介。

乾燥機を使った衣類ケアのコツ

洗濯物を早く乾かすことで湿度の上昇を防げます。

特に部屋干しが必要な雨の日は、湿気がこもりやすくなるため、乾燥機を活用することで室内の湿度をコントロールできます。

乾燥機を使う際は、洗濯物の量を詰め込みすぎないこともポイント。衣類が適度に動くことで均一に乾き、乾燥効率もアップします。

また、乾燥機後はフィルターにホコリが溜まりやすいため、使用後の掃除を忘れずに行いましょう。フィルターが詰まると風通しが悪くなり、乾燥効率の低下や機器の故障の原因にもなります。

最近では、省エネ性能や衣類ケアに優れたモデルも登場しており、デリケートな衣類の仕上がりも柔らかく保てるタイプも人気です。

室内干しが必要なときの補助的な役割としても、乾燥機はとても頼もしい存在です。

エアコンの温度設定と湿度の関係

ドライ機能や除湿モードを上手に使えば、室温が上がりすぎず快適に除湿できます。

一般的に設定温度は25℃前後が目安ですが、体感温度や部屋の広さによって調整するとより快適に過ごせます。

除湿モードは、湿度を下げながらも冷房より電力消費が少ないため、電気代の節約にもつながります。

湿度が下がると体感温度も下がるため、エアコンの温度設定を少し高めにしても涼しく感じるというメリットがあります。

冷房とドライを上手に使い分けることで、気温と湿度のバランスをとることができ、より快適な空間づくりが可能になります。

電気代を節約しながら湿度を管理する方法

タイマー機能やセンサー付きモデルを活用することで、過剰運転を避け節電に繋がります。センサー機能がついていれば、必要なときだけ自動で運転してくれるため、無駄なエネルギー消費を抑えることができます。

また、日中の外出中はタイマーで事前にスケジュール設定しておくと、帰宅時には快適な環境が整っているというメリットもあります。さらに、除湿剤やサーキュレーターと併用することで効率がアップします。除湿剤で狭い空間の湿気を吸収し、サーキュレーターで空気を循環させれば、エアコンの負担を軽減でき、結果的に節電にもつながります。

小さな工夫を積み重ねることで、電気代を抑えながら湿度もコントロールできるようになります。

湿度管理のための注意点

湿度管理で見落としがちな注意点とは?季節や場所に応じた調整法と、健康にも影響する湿度チェックの重要性を解説。

悪影響を避けるための湿度チェック

湿度が高すぎるとジメジメして不快に感じやすく、低すぎると喉の乾燥や肌荒れなどの影響が出やすくなります。

特に冬場は乾燥による風邪やインフルエンザのリスクも高まるため、適切な湿度を保つことが大切です。一方で、湿度が70%を超えるような状況ではカビやダニが繁殖しやすくなり、アレルギーの原因にもなります。

そのため、湿度計を部屋ごとに設置して、現在の湿度を“見える化”しておくのが基本。リビングや寝室、脱衣所など、使う場所に合わせて適正な湿度を設定し、必要に応じて除湿機や加湿器を使い分けるとよいでしょう。湿度管理は体調や住環境を整えるうえで欠かせない重要なポイントです。

季節ごとの湿度管理の違い

梅雨はとにかく除湿を重視し、湿気がたまりやすい室内は除湿機やサーキュレーターをフル活用しましょう。

冬は外気温との差で結露が発生しやすくなるため、結露防止とともに加湿もバランス良く行うことが大切です。

夏場は冷房を使用する機会が多くなりますが、ドライ機能を活用して湿度を適切に下げましょう。春や秋は気温と湿度のバランスが比較的安定しているため、積極的に窓を開けて換気することで、自然な湿度コントロールが可能です。

季節ごとの特徴に応じて対応することで、快適な室内環境を保つことができます。

快適な生活を維持するための湿度目安

一般的に快適とされる湿度は40〜60%の範囲です。この範囲内に湿度を保つことで、カビやウイルスの繁殖を抑えつつ、体にも優しい環境をつくることができます。

人によって快適と感じる湿度には個人差があるため、季節や体調、部屋の用途に応じて細かく調整するのが理想です。

たとえば、子ども部屋は呼吸器への配慮から50〜60%程度のやや高めの湿度が望ましく、逆に寝室はカビを避けるために40〜50%を目安にするとよいでしょう。また、湿度の数値は同じ部屋でも時間帯や場所によって変動することがあるため、湿度計を複数設置するとより正確な管理が可能になります。

まとめ

雨の日はどうしても室内の湿度が上がりがち。でも、今回紹介したように、除湿機や自然素材のアイテム、サーキュレーターの併用、さらにはちょっとした生活習慣の工夫で湿度はしっかりコントロールできます。

エアコンに頼りすぎず、エコで効果的な方法を組み合わせることで、健康にも快適にも優しい空間が実現。

今日からできる小さな習慣を積み重ねて、雨の日でもカラッとした暮らしを目指しましょう!