梅雨の時期や雨の日、なんだか部屋がジメジメしていると感じたことはありませんか?

なんとなく不快で過ごしにくい…。それ、もしかしたら「湿度の高さ」が原因かもしれません。

この記事では、「湿度が高いとどうなるのか?」という素朴な疑問に対して、健康・住環境・対策方法などの観点から詳しく解説していきます。

お部屋の湿度が高いとどうなる?

湿度が高いと体調不良や不快感が増すだけでなく、カビやダニの温床にもなり、生活全体に悪影響を及ぼします。

湿度70パーセントの影響とは

湿度が70%を超えると、空気中の水分量が多くなり、汗が蒸発しにくくなります。

その結果、体温調節がうまくできず、ベタつきや不快感が強まります。また、カビやダニの繁殖にとって理想的な環境でもあります。さらに、湿気によって紙類や木材が傷みやすくなることもあるため、保存している書類や家具への影響にも注意が必要です。

湿度の高い状態が長期間続くと、室内の空気がどんよりしてきて、空気の質そのものも悪化する傾向があります。

体調が悪い!湿度が高いと感じる症状

湿度が高いと、のぼせ、倦怠感、頭痛、だるさなどの症状を感じることがあります。

特に高齢者や子どもは影響を受けやすく、体力が奪われてしまうことも。エアコンをつけてもなんだかスッキリしない、という時は湿度も確認してみましょう。

また、湿度による寝苦しさが睡眠の質を低下させる原因になることもあり、慢性的な疲労感に悩まされるケースもあります。

湿気が多い家の特徴

結露が頻繁に発生したり、壁や家具にカビが出やすかったりする家は、湿気がこもりやすい構造になっていることが多いです。風通しが悪い、日当たりが少ないなどの条件も、湿度が高くなる原因になります。

さらに、押し入れやクローゼットの中がカビ臭くなる、窓のゴムパッキンに黒ずみが見えるといった兆候も、湿気が溜まりやすい家のサインです。

湿度と快適度の関係

人が快適と感じる湿度は40~60%と言われています。これを超えると不快感が増し、逆に30%を下回ると乾燥による喉の不快感などが現れます。

つまり、湿度は「快適さ」を左右する重要なファクターです。湿度が高いと、肌がベタついたり、髪がまとまりにくくなったりと、日常のちょっとしたストレスが増えてしまうこともあります。

見た目や感覚にも関わってくるため、気づかないうちにストレスを感じている人も少なくありません。

湿度が高いと発生するカビとダニ

湿気の多い環境ではカビやダニが繁殖しやすく、健康被害や住宅の劣化など深刻な問題につながる恐れがあります。

カビがもたらす健康へのリスク

カビは湿度が60%を超えると一気に繁殖しやすくなります。

特に温度が20~30℃の範囲では、わずか1日で目に見えるほど繁殖することもあります。

胞子を吸い込むと、アレルギー症状や呼吸器系の不調の原因になることがあり、喘息や咳、くしゃみ、目のかゆみなどが現れることもあります。

見えない場所にカビが生えると発見が遅れ、健康リスクが高まるばかりか、壁紙や木材など建材の腐食にもつながり、修繕費用がかさむケースも珍しくありません。

特に水回りや押し入れなど、空気の流れが少ない場所では、定期的なチェックが重要です。

ダニの繁殖とその影響

ダニもまた湿度60%以上の環境を好みます。

特に布団やカーペット、ぬいぐるみに潜んでいることが多く、アレルギー性鼻炎や皮膚のかゆみの原因になることも。

ダニの死骸やフンが空気中に舞い上がると、それを吸い込んでしまうことで症状が悪化するおそれもあります。

目には見えないので、こまめな掃除と湿度管理が大切です。布団の天日干しや、ダニを除去するスチームクリーナーの使用も予防に効果的です。

室内の湿気を減らすために注意したいポイント

換気を意識すること、家具を壁から少し離して配置すること、浴室のドアを閉めておくことなど、小さな工夫で湿気を防げます。さらに、脱衣所やクローゼットには除湿剤を設置する、キッチンでは調理中に換気扇を使うなど、生活の中でこまめな湿気対策を心がけると効果が高まります。

水分の多い洗濯物はできるだけ外干しするのも効果的ですが、部屋干しする場合は除湿機とサーキュレーターを併用すると湿気を抑えやすくなります。

湿度が高いとどうなる?部屋の環境への影響

結露や家具の劣化、空気の質の悪化など、湿度の高さは住環境の快適さと清潔さを大きく左右します。

結露の発生とその対策

室内外の温度差が大きいと、窓ガラスなどに結露が発生します。

結露は特に冬場の朝などに顕著で、放っておくとカビの温床になります。

窓枠の木材部分やカーテンの裏側などにカビが発生すると、見た目だけでなく健康面でも影響が出るおそれがあります。

結露防止シートの活用や、こまめな拭き取りで対策しましょう。さらに、断熱フィルムや二重サッシの導入、サーキュレーターでの空気循環も有効です。結露の発生を抑えるためには、室内の温度と湿度のバランスを整えることがカギになります。

温度との関係:湿度と体感温度

湿度が高いと、実際の温度よりも暑く感じやすくなります。

例えば25℃でも湿度が高ければ、体感温度は30℃近くに感じることもあり、汗が乾かず不快に感じるのがその理由です。

逆に湿度が低いと、寒さを強く感じる傾向もあります。

エアコンでの除湿は、温度を下げる以上に効果的な場合があります。快適な体感温度を得るには、湿度をコントロールすることが非常に重要で、温度だけでなく湿度の数値にも注目してエアコンを活用するのがおすすめです。

悪化する生活環境と健康

家具が傷みやすくなったり、食品が傷みやすくなるのも湿気のせい。

特に木製家具は湿度を吸収しやすく、反りや変色が起こる原因になります。

湿気の多い場所に置いてある本や衣類にもカビが生える可能性があり、衛生的にもよくありません。カビ臭が部屋に残ったり、湿った空気が不快感を増すことで、精神的なストレスにもつながることがあります。

また、湿度の高い環境では集中力が低下したり、眠りが浅くなることも報告されており、健康だけでなく日常生活の質にも影響が及ぶ可能性があります。

湿度が高い時期の注意点

梅雨・夏・冬など季節によって異なる湿度の問題に合わせて、適切な管理と対策が必要になります。

梅雨時期の管理方法

梅雨の時期は気温のわりに湿度が非常に高くなります。洗濯物が乾きにくく、カビやダニも繁殖しやすくなるため、湿気対策が重要になります。

除湿機を使ったり、エアコンのドライ機能を活用したりして、なるべく室内をカラッと保つことが大切です。

さらに、家具の裏側や押し入れなど、湿気がこもりやすい場所には除湿剤を設置すると効果的です。また、雨の日が続いても1日1回は換気を行うようにし、空気の流れを作ることも湿度コントロールに役立ちます。

夏場の湿気対策

気温が高く汗をかきやすい夏は、湿度も自然と上がりやすくなります。冷房を適度に使いながら、サーキュレーターや換気扇で空気を動かすと効果的です。

特に日中に部屋に熱がこもりやすい場合は、朝や夜など比較的涼しい時間帯に窓を開けて風を通すのも有効です。また、調理時の湯気やお風呂の湿気が溜まりやすくなるため、キッチンや浴室の換気扇もこまめに使いましょう。

室内に観葉植物を置きすぎると湿度が上がることもあるので、数を調整するのも一つの方法です。

冬場の湿度の影響と対策

意外にも冬も湿度が高くなることがあります。

加湿器の使いすぎ、結露の発生、窓を閉め切る生活が原因です。

寒さを避けるために室内を密閉しがちですが、その分湿気がこもりやすくなります。適度な換気と除湿も意識して、快適な室内環境を維持しましょう。また、結露対策としては断熱カーテンや結露防止シートの利用、窓枠のこまめな掃除も効果的です。

加湿器を使用する場合は、湿度計で数値を確認しながら、過剰な加湿にならないよう気をつけましょう。

湿度を下げるための効果的な方法

除湿機や換気、エアコンのドライ機能など、身近な家電や工夫で湿度を効率よくコントロールできます。

除湿機と除湿剤の活用法

湿度が気になるなら、まずは除湿機を設置するのが効果的です。

特に梅雨や夏場など湿度が上がりやすい時期には、リビングや寝室など広い空間に対応したパワフルなタイプを使うと安心です。

除湿機にはコンプレッサー式やデシカント式など種類があるため、設置場所や用途に応じて選ぶと効率的です。一方、クローゼットや押し入れ、靴箱などの狭い空間にはコンパクトな除湿剤がぴったりです。市販の使い捨てタイプのほか、繰り返し使えるシリカゲル製のものも経済的でおすすめです。また、吸湿効果のある炭や重曹を容器に入れて置いておくだけでも湿度対策になります。特に炭には消臭効果もあるので、一石二鳥です。

エアコンの湿度調整機能について

最近のエアコンには、ドライモード(除湿機能)が備わっている機種が多く、室温をあまり下げずに湿度だけを下げることができるのが特徴です。

これにより、冷えすぎを防ぎながらジメジメ感を解消できます。特に夜間や冷え込みが気になるときにも重宝します。また、風量や風向きを調整することで、部屋の空気をより均等に循環させられ、より効率的に除湿が可能になります。

最近では自動で湿度を感知し、最適な除湿を行ってくれるスマートエアコンも増えてきており、利便性はさらに高まっています。

換気の重要性と具体的な方法

1日2~3回、5~10分程度窓を開けるだけでも、こもった湿気は逃げていきます。

特に朝と夕方の換気が効果的で、空気の入れ替えによる気分転換にもつながります。

部屋の対角線にある窓を同時に開けると風の通り道ができ、効率よく湿気を外に出せます。換気扇やサーキュレーターを併用することで、外気を効率的に取り込むことができ、より効果的な換気が実現できます。

雨の日でも、雨が吹き込まない程度に窓を開ければ、室内の空気が滞るのを防げます。

定期的な換気は湿気対策だけでなく、空気中の汚れを排出するのにも役立ち、快適な住環境づくりに欠かせません。

湿度と健康:知っておくべきこと

高湿度は体調不良やアレルギー悪化の原因にも。特に子どもやペットは影響を受けやすいため注意が必要です。

湿気がもたらす体調不良

だるさ、頭痛、肩こり、食欲不振などが湿度と関係していることもあります。

高湿度の環境では汗がうまく蒸発せず、体温調節ができなくなることで身体に余計な負担がかかり、慢性的な疲労感や集中力の低下にもつながります。

さらに、湿気による寝苦しさが続くと睡眠の質が落ち、疲れが取れにくくなるという悪循環が起こります。

こうした状態が続くと、自律神経のバランスが乱れてしまい、心身ともに不調を感じやすくなります。湿度の数値に敏感になっておくことが、こうした不調を予防するための第一歩です。

子どもやペットへの影響

子どもは大人よりも湿気に弱く、寝苦しさや皮膚トラブルの原因になりがちです。

特に汗っかきの子どもは、湿度が高いと汗が乾かず、あせもやかぶれなど肌のトラブルが起こりやすくなります。

また、寝つきが悪くなることで生活リズムにも影響が出やすくなります。

ペットも呼吸器系に負担がかかるため、部屋全体の湿度管理は欠かせません。とくに犬や猫などは人間よりも低い位置で生活しているため、床近くにたまりやすい湿気の影響を強く受ける可能性があります。

専用の冷感マットや空調を使った環境づくりも効果的です。

アレルギーと湿度の関係

カビやダニのアレルゲンが増えることで、アレルギー症状が悪化する人もいます。特にハウスダストや喘息を持つ方は、湿度管理が健康維持のカギになります。

高湿度の状態ではダニの繁殖が活発になり、その死骸やフンが空気中に浮遊することでアレルギーの原因物質となります。また、カビの胞子は非常に軽いため、掃除中に舞い上がりやすく、気づかないうちに吸い込んでしまうことも。

湿度を適正に保つことは、日々の健康を守るだけでなく、家庭全体の空気環境を整えるうえでも欠かせないポイントです。

生活空間の湿度調整のコツ

住まいの構造や家具の配置を工夫しながら、湿度がこもらないよう日常的に調整する習慣が大切です。

住宅における湿度のバランス

断熱性や気密性が高い住宅ほど湿気がこもりやすい傾向にあります。

とくに最近の住宅はエネルギー効率の向上を重視しているため、空気の循環が不十分になりやすくなっています。

吸放湿性のある内装材や珪藻土、無垢材を使うことで、過剰な湿気を吸収・放出する自然なバランスが保ちやすくなります。

また、天井や床下にも通気性の高い構造を取り入れたり、壁に通風孔を設けるなど、家のつくり全体を見直すことが湿度対策として有効です。

居室ごとの空気の流れを考えて窓や換気扇を配置するのも、湿気の偏りを減らすポイントです。

家具や衣類のケア方法

家具の裏側に除湿剤を置いたり、衣類は乾燥機や除湿器を使って乾かすとカビを防げます。

特に押し入れやクローゼットの中は空気が滞りやすいため、ドアを時々開けて風を通すだけでも効果があります。

衣類は湿気を吸いやすい素材が多いため、シーズンオフの衣服は密閉容器や防湿カバーに入れて保管するのが理想的です。

また、家具の脚にすのこを敷いて空気を通す工夫をしたり、収納ケースに重曹や炭を置くなど、身近なアイテムを活用することで湿度管理がしやすくなります。

神経の調整と湿度の影響

高湿度は自律神経を乱し、イライラや睡眠の質の低下を引き起こすこともあります。

湿度が高すぎると体温がうまく下がらず、寝つきが悪くなったり途中で目が覚めやすくなったりするため、結果的に睡眠不足や日中の集中力低下にもつながります。

室温と合わせて湿度も意識すれば、メンタルにも良い影響を与えることができます。さらに、湿度を快適な範囲(40~60%)に保つことは、体内リズムを整え、リラックスしやすい環境を作るうえでも非常に大切です。

特に仕事や勉強に集中したい場面では、空気の質がメンタルパフォーマンスに直結することもあるため、湿度調整を習慣化しておくと安心です。

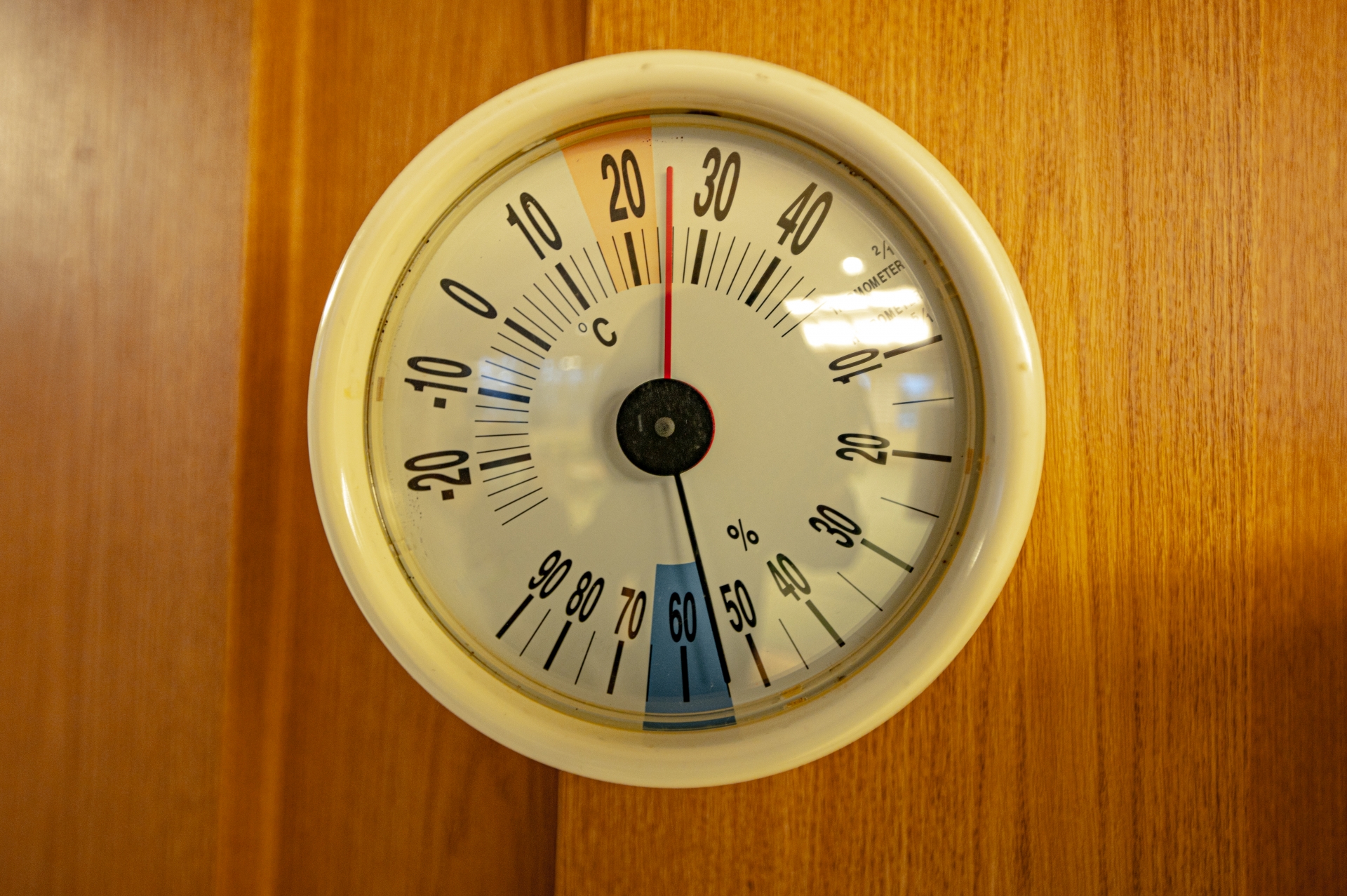

部屋の湿度をチェックする方法

湿度計を活用して数値で湿度を把握し、変動に応じた対策を講じることで快適な空間を維持できます。

湿度計の使い方とメリット

湿度計を部屋に置くことで、感覚ではなく数値で湿度を把握できます。

理想は50%前後をキープすること。

数値が明確にわかることで、除湿や加湿のタイミングがつかみやすくなり、無駄なエネルギー消費を防げます。また、エアコンや加湿器の使い方を最適化するための指標としても役立ちます。

場所によって差が出るので、複数台あると安心です。例えば寝室・リビング・クローゼットなど、用途の異なる場所ごとに設置すれば、それぞれに合った対策ができます。

注意すべき湿度変動の指標

朝と夜、晴れの日と雨の日では湿度に差が出やすいです。季節の変わり目や台風接近時など、外気の影響を強く受ける時期には特に注意が必要です。

急激な変動がある場合、カビや結露のリスクが高まるため、早めの対処が必要になります。湿度が急上昇した場合は除湿機をすぐに使う、または窓を開けて風を通すなどの対策が効果的です。

逆に急激に湿度が下がると乾燥による肌トラブルや喉の痛みにつながることもあるため、湿度計を活用して常にチェックしておくと安心です。

生活における湿度のデメリットについて

「湿気」は見えないけれど、暮らしへの影響は大きいです。

快適さの低下、物の劣化、健康被害…意識しなければ気づきにくいからこそ、定期的に確認しましょう。たとえば、衣類や書類のカビ、電子機器の故障、床のベタつきなども湿度が原因になっているケースがあります。

さらに、空気が重たく感じて集中しにくくなる、睡眠の質が下がるなど、見た目には現れないストレス要因にもなります。

湿度をコントロールすることは、生活の質を上げるための大切なステップです。

まとめ

部屋の湿度が高いことで起こる問題は、見た目や感覚だけではわかりにくいですが、実は健康や生活環境に大きな影響を及ぼします。

カビやダニが繁殖しやすくなり、体調不良の原因になることもありますし、家具や建物の劣化にもつながります。

季節によって湿度の影響も変わるため、それぞれに合った対策を取り入れることが大切です。

普段から湿度を意識することで、より快適な生活空間を保つことができます。ぜひ今日から、湿度対策を見直してみてください。