職場でのちょっとしたお礼や、イベント時の心づけとして「寸志」を渡す場面、意外とありますよね。でもいざ渡すとなると、「封筒ってどう書くんだっけ?」「名前って書かないと失礼かな?」と迷う方も多いのではないでしょうか。

特に名前を書くかどうかは、渡す相手との関係性によっても微妙に変わるため、知らないと誤解を招くことも…。

この記事では、「寸志の封筒に名前を書かないとどうなるのか?」を中心に、寸志に関する基本マナーや書き方、シーン別の注意点などを詳しく解説します。

寸志の重要なマナーとは?

寸志を渡す際の基本的なマナーや渡すタイミング、意味と目的など、失礼にならないための心得を解説します。

寸志を書くタイミング

寸志を渡すタイミングは、基本的に相手に感謝の気持ちを伝えたい瞬間です。

宴席やイベントの開始前に「お世話になります」と一言添えて渡すのが一般的ですが、その場の雰囲気に応じて、乾杯前や会話がひと段落した頃を見計らって渡すのも良い方法です。

あまりにも早すぎたり、バタバタしている最中に渡してしまうと、相手が戸惑ってしまうこともあるので、タイミングの見極めが大切です。

また、後から渡そうと思っていると忘れてしまうこともあるため、できれば事前に渡す時間を心づもりしておくとスムーズに行えます。

寸志の意味と目的

「寸志」とは「ほんの気持ち程度ですが…」という謙虚な言い回しで、控えめな表現により、相手への敬意と感謝の気持ちを示すものです。

金額そのものよりも、「感謝をきちんと形にした」という行為自体が重要とされています。そのため、受け取る側も過度な期待はせず、気遣いや配慮の心を感じ取ることが目的です。

形式的になりすぎず、相手との関係性を大切にしたいときに効果的な手段です。

寸志が必要な場面

職場の歓送迎会や法要の後のお礼、アルバイトやパートさんへのちょっとした謝礼など、堅苦しすぎないけれど感謝はしっかり伝えたいという場面で活用されます。

たとえば、イベントの準備を一手に引き受けてくれたスタッフへのお礼や、当日のスムーズな進行に貢献した方への感謝としても使われます。

礼儀を重んじる場面で、口頭だけでは伝えきれない感謝の気持ちを形にする手段として非常に有効です。

寸志を渡す際の注意点

寸志はあくまでも控えめな贈り物なので、金額は多すぎず、目立たない渡し方が求められます。

封筒は落ち着いた色味やデザインのものを選び、祝儀袋のような華美なものは避けるのがベターです。また、周囲に人が多い場所ではなく、二人きりになれるタイミングや視線が集まりにくい場面で渡すと、相手への配慮がより伝わります。

相手が恐縮しすぎないよう、「ほんの気持ちですが」といった一言を添えることで、好印象にもつながります。

寸志の書き方

封筒の選び方や表書き・裏面の書き方、金額の相場など、実際に寸志を用意する際に必要な具体的な方法を紹介します。

寸志の封筒に書く内容

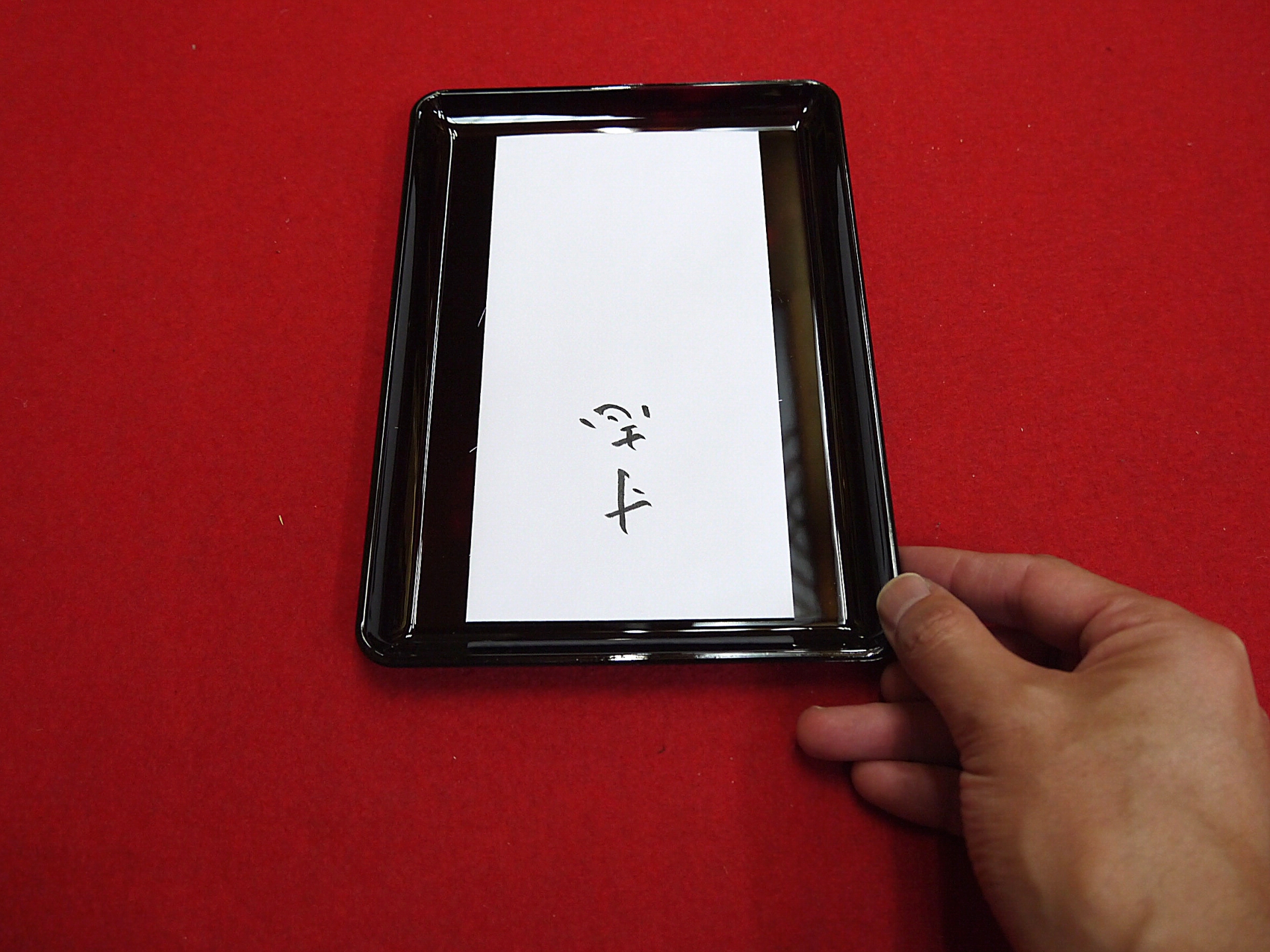

封筒の表面には、中央上部に「寸志」と縦書きで記載し、下部に自分のフルネームを記入するのが基本です。

文字はできれば毛筆か筆ペンで、丁寧な字で書くと礼儀正しさが伝わります。

特に目上の方やビジネス上でのやり取りでは、形式が重要視されるため、楷書で丁寧に書くことが望ましいです。企業での使用の場合は、名前の上に会社名を記載し、「〇〇株式会社 営業部 田中太郎」といったように、所属と氏名がわかるようにすると受け取る側も安心できます。

また、部署名や役職がある場合は省略せずに記載すると丁寧な印象になります。

寸志の表書きとは?

表書きとは、封筒の表面に記載する言葉を指します。

市販されているのし袋には、あらかじめ「御礼」や「寸志」と印刷されているものもありますが、一般的には「寸志」と記載するのが適しています。

「御礼」はややフォーマルで広い意味を持ちますが、「寸志」は「ささやかな気持ち」という謙譲の意味を持つため、相手に負担感を与えずスマートな印象を与えます。印刷された文字ではなく、自分で毛筆または筆ペンで記載すると、より丁寧な気持ちが伝わります。

文字のバランスやにじみ具合なども、相手の受け取り方に影響するため、心を込めて書きましょう。

寸志の裏面に記載すること

裏面には、左下あたりに差出人の情報を記載するのが通例です。

住所・電話番号・会社名・部署名・氏名などを小さく丁寧に書くことで、受け取った側が後で確認しやすくなります。

特に無地の封筒を使用する場合、表に名前を記載していても、裏面に詳細を入れておくことで相手の混乱を避けられます。ビジネスの場で寸志を複数受け取る場面では、「誰からのものか分からなくなった」という事態もあり得ますので、確認のための情報はしっかり添えておきましょう。

封を閉じる部分に封字(〆)を書き添えると、より格式が高く見えるという点でも印象がアップします。

寸志の金額相場

寸志の金額は、一般的に1,000円〜5,000円の範囲内で設定されることが多いです。

ただし、これはあくまで相場であり、相手との関係性や渡す場面によって金額の調整は必要です。

例えば、職場の歓送迎会で幹事に渡す場合は3,000円前後が無難ですが、アルバイトへのちょっとした労いであれば1,000円程度でも失礼にはあたりません。

逆に、あまりに高額にしてしまうと、受け取る側が気を使ってしまい、素直に受け取れない可能性も出てきます。

そのため、「気持ち程度であること」を意識して金額を決めるとよいでしょう。

寸志に名前を書かない場合の影響

名前を書かないとどんな印象を与えるか、特に目上の人への注意点や、書き忘れたときのフォロー法を説明します。

名前を書かないのは失礼?

名前がないと「誰からのものかわからない」「無責任な印象」と受け取られることも。

形式的なお礼のつもりであっても、受け取る側は意外とそうした細かな点を気にしています。特に職場や目上の方との関係では、「名前を記載しないのは礼儀を知らない」と捉えられる可能性もあり、後の印象に影響することがあります。

寸志の本来の意味が「感謝の気持ち」だとすれば、相手が不安や疑問を感じてしまうようでは本末転倒。

名前の記載は、感謝の意思を正しく届けるための重要な要素のひとつです。

名前を書かないとどうなるのか

職場や団体内で複数人が連名で寸志を出すようなケースでは、代表者の名前のみで済ませることもありますし、あえて名前を伏せることも許容される文化があります。

しかし、個人で寸志を渡す場合には話が別です。名前がないことで、相手が「これは誰からのものだろう?」と戸惑ってしまい、素直に感謝の気持ちを受け取れなくなる可能性があります。また、時間が経ってから確認したい場合にも困ってしまいます。

名前を書くだけでこうした混乱を防げるので、基本的には記載を推奨します。

目上の人へ渡す場合の注意

目上の人、たとえば上司やお客様、取引先といった立場の方に対しては、名前の記載はほぼ必須です。

書かれていない場合、「礼儀を欠いている」「軽んじられている」と感じさせてしまう恐れがあるためです。

特にビジネスシーンではマナー違反と受け取られることがあり、あなたの信頼や評価に影響が出ることもあり得ます。たとえ寸志が控えめな金額であっても、書き方ひとつで印象が大きく変わることを意識しておきましょう。

名前は自筆で書くことで、より気持ちが伝わりやすくなります。

記載がない場合の対処法

うっかり名前を封筒に書き忘れてしまった、あるいは無地の封筒を使って後から気づいた、そんな時でも焦らなくて大丈夫です。

直接手渡しする場合は、「ほんの気持ちですが、どうぞ」と言葉を添えることで、誰からの寸志であるかが相手に伝わります。また、時間があるなら封筒の裏側に小さく名前を書くか、別紙にメッセージを添えることでフォローできます。

重要なのは、相手に不安や疑問を感じさせず、気持ちよく受け取ってもらうこと。そのためにも、ちょっとした一工夫が効果的です。

場合別の寸志のマナー

葬儀、送別会、結婚式など、シーンごとの寸志のマナーや封筒の書き方、渡すタイミングなどを丁寧に解説します。

葬儀における寸志のマナー

通夜や法要後に渡す寸志は、火葬場の係員や受付係への謝礼として用います。

「寸志」の表書きでOKですが、控えめな白封筒に薄墨で書くのが基本です。葬儀は厳粛な場であるため、過剰に装飾された封筒やカラフルなのしは避け、質素で落ち着いた印象のものを選びましょう。

手渡しするタイミングも大切で、儀式の合間や終了後、相手が落ち着いている時に「お世話になります」と一言添えて渡すと良いでしょう。

寸志の額は2,000円〜5,000円が相場ですが、地域や慣習によっても異なるため、事前に確認しておくのが安心です。

歓迎会・送別会での寸志

職場の歓送迎会では、幹事やスピーチ担当者への謝礼として寸志を渡すこともあります。

表書きは「御礼」でも「寸志」でも問題ありません。

宴席の冒頭や終了後など、周囲に気を配りながら自然な流れで手渡すのがマナーです。封筒は派手すぎないもので構いませんが、清潔感のあるデザインを選ぶと印象が良くなります。また、「今回はいろいろとありがとうございました」など一言添えることで、気持ちがより伝わります。

職場の文化によっては寸志を渡す慣習がない場合もあるため、先輩や上司に相談してから準備するのが安全です。

職場での寸志の扱い方

上司が部下に寸志を渡す場合、できるだけ控えめに渡すのがポイントです。

周囲に配慮し、ほかの人の前で目立つように渡すのは避けた方が無難です。たとえば、休憩中や帰り際など、落ち着いたタイミングでさりげなく手渡し、「いつもありがとう」といったねぎらいの言葉を添えると、受け取る側も気持ちよく受け取れます。

封筒には個人名をしっかり明記するのが基本で、名前を書くことで形式をきちんと整えた印象になります。金額は1,000円〜3,000円程度が目安です。

結婚式での寸志の意味

結婚式では、式場スタッフや司会者、ヘアメイク担当者など、直接お世話になる人に寸志を渡すことがあります。

これは「心付け」とも呼ばれ、お礼の気持ちを表す大切な習慣のひとつです。

封筒は紅白の水引付きのものを選び、表書きには「御礼」や「心付け」と記載します。渡すタイミングは、準備の合間や控室などで、なるべく周囲の目がないところで行うのがベターです。

金額の相場は3,000円〜10,000円と幅がありますが、役割や相手との関係性に応じて調整しましょう。

寸志の書き方での配慮

印刷済みののし袋を使う場合でも、名前だけは手書きで添えると丁寧さが伝わります。

筆記具は筆ペンが好ましいですが、なければ濃い黒のボールペンでも失礼にはあたりません。

渡す相手の立場やシーンに応じて、封筒の選び方や表書きの言葉を変えることも重要です。たとえば、フォーマルな場では格式のある封筒を選び、カジュアルな職場内のやりとりではシンプルな白封筒でも構いません。

相手が気を遣いすぎないよう、金額や渡し方にも気配りを忘れずにしましょう。

まとめ

寸志はあくまで「気持ちを形にしたもの」ですが、そのマナーをきちんと守ることで、感謝の気持ちがより伝わりやすくなります。

特に名前の記載については、「書かなくてもバレないだろう」と思いがちですが、実はとても重要。名前がないことで、相手が「誰からだろう?」と困ったり、気持ちが伝わらずに終わってしまったりするのはもったいないですよね。

寸志には適切な渡し方、書き方、タイミングがあります。封筒の表裏に何を書くべきか、どんな場面でどう配慮すべきかを理解しておくことで、自信を持って対応できるようになります。