高校で行われる進路希望調査では、生徒本人の希望だけでなく、保護者の意見欄が用意されていることが多いです。「どう書けばいいの?」と悩む方も少なくありませんが、実は学校側が重視しているポイントを押さえればスムーズに書けます。

この記事では、保護者の意見の重要性から具体的な書き方、さらに例文まで徹底解説。読めばすぐに活用でき、子どもの将来にプラスになる意見を書けるようになります。

高校生の進路希望調査における保護者の意見の重要性

進路希望調査における保護者の意見は、学校と家庭をつなぐ架け橋の役割を持ちます。家庭の視点を伝えることで子どもが安心して将来を考えられるだけでなく、学校にとっても指導の参考となる大切な情報源です。

子どもの将来に影響を与える保護者の役割

進路選択は子どもにとって人生の大きな分岐点です。その中で、保護者は現実的な視点や生活面での支援を示すことで大切な後押しになります。家庭での学習環境づくりや情報収集、さらには精神的なサポートなど、多方面での関わりが進路選択を力強く支えます。安心感を与えることで、子どもは自分の希望をより具体的に描けるようになり、挑戦への意欲も高まります。保護者が適切に関与することで、子どもの迷いや不安を和らげ、現実的な判断をする手助けにもなります。

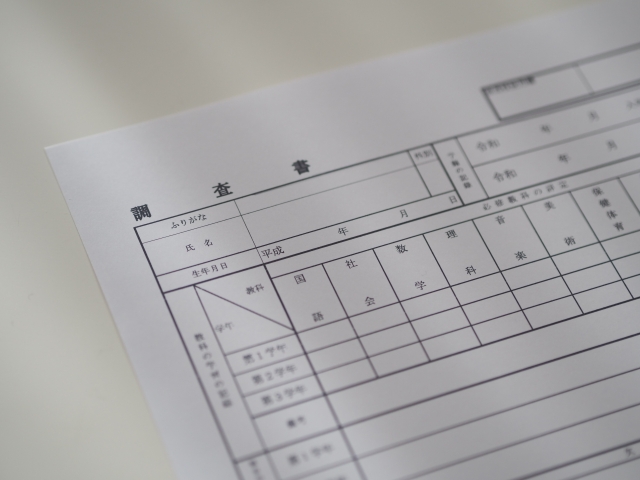

進路希望調査とは何か?

進路希望調査は、生徒の進路意識を高めるために行われる学校独自のアンケートです。将来の進学や就職の方向性を確認し、学校と家庭で協力して進路を考える材料となります。調査票の結果は担任や進路指導の先生にとって重要な参考資料となり、生徒への指導計画の基盤になります。形式的なものに見えても、子どもの意識を整理するきっかけになる点で大きな意味を持ちます。

保護者の意見が子どもに与える影響

保護者が書いた意見は、学校が進路指導を行う上での重要な参考になります。さらに、子ども自身も「親が応援してくれている」と感じることで前向きな気持ちを持ちやすくなります。学校の先生も、家庭と学校の考えが一致していると安心しやすく、より効果的な指導につながります。こうした一体感は子どもにとっても大きな励みとなり、安心して将来を考える基盤になるのです。

保護者の意見の書き方

保護者の意見は、子どもの希望を尊重しながら家庭ができる支援を簡潔にまとめるのが基本です。肯定的な言葉と具体的な取り組みを盛り込むと、学校に伝わりやすくなります。

基本的な構成と必要項目

保護者の意見には、子どもの希望を尊重しながら、家庭でのサポート体制や心配している点を書くのが基本です。「子どもの希望」「それを支える家庭の姿勢」「期待している成長」の3点を入れると書きやすくなります。

具体的な表現方法

「子どもが興味を持っている分野を応援しています」「学習面と生活面で支えたいと思います」など、肯定的な言葉を使うと好印象です。ネガティブな書き方ではなく、前向きに表現することが大切です。さらに、できるだけ具体的な言い回しを心がけると説得力が増します。例えば「毎日30分ほど家庭での学習時間を一緒に確保しています」や「体験学習の機会を積極的に探しています」といった実例を加えると、家庭の姿勢がより伝わりやすくなります。文章は短くても誠実さを感じさせる工夫が効果的です。

注意すべきポイント

本人の希望と全く違う意見を書かないことが重要です。対立している場合は「子どもとよく話し合いながら方向を探っていきたい」といった表現にすることで、学校にも前向きな姿勢を伝えられます。否定的な言葉を並べるのではなく、子どもの意思を理解しようとしているスタンスを示すと信頼感が高まります。また、あまりに抽象的すぎる書き方も避け、現実的にできるサポート範囲を意識することが望ましいです。

参考例文とその解説

例文:「本人が希望している情報系の進学について、家庭でも応援したいと考えています。学習環境を整えるとともに、必要であれば専門的な学習機会を一緒に探していきたいです。」→希望を尊重し、家庭のサポート内容も具体的に示している点がポイントです。さらに、学習環境や支援の方法を実際の取り組みと結びつけて記すと、学校にとっても信頼できる意見として受け取られやすくなります。

進路希望調査票の記入方法

調査票を記入する際は、簡潔ながらも誠実さを伝えることが重要です。本人の希望や保護者の支援体制を短くまとめ、学校に安心感を与えることを意識しましょう。

様式の概要と記入のコツ

調査票には「本人の希望」「保護者の意見」「学校の所見」がセットになっていることが多いです。保護者欄は長文でなくても構いませんが、誠実さと前向きさを意識して書くのがコツです。さらに、子どもの普段の取り組みや家庭での支え方を少し添えると、読み手に伝わりやすくなります。具体的に「授業外でも興味を持ち調べている様子がある」「家庭でも本人の意見を尊重している」と書き足すと、単なる形だけの記入ではなく、家庭の実態が反映された意見になります。言葉は簡潔でも、前向きな姿勢が伝われば十分です。

志望理由書との関係

志望理由書は生徒本人が書くものですが、保護者の意見がそれと真逆にならないように注意が必要です。一貫性があると、学校側に信頼感を持たれやすくなります。また、本人の言葉と家庭の意見が自然にリンクしていると、子どもの意欲が学校側にも強く伝わります。家庭内でよく話し合った結果であることを示す一文を加えると、より協力的な姿勢が表せます。

提出期限と準備の重要性

調査票の提出期限を守るのは基本ですが、直前に慌てて書くと内容が薄くなりがちです。余裕を持って子どもと話し合い、下書きをしてから清書すると安心です。さらに、準備の過程で本人の意見を整理できるため、家庭にとっても良い機会となります。提出前に一度読み返し、誤字脱字や伝えたいことが漏れていないかを確認すると、より完成度が高まります。

大学・専門学校志望の保護者の意見

大学や専門学校を目指す場合、学費や生活支援の姿勢を示すと安心感につながります。家庭での後押しを前向きに表現することで、学校にも信頼されやすくなります。

進学の場合の記載ポイント

大学や専門学校進学を希望する場合は、「学費や生活面を家庭で支える意思」や「進学後に期待する成長」を書くとよいです。経済的な面を前向きに触れると安心感を与えられます。さらに、学習面での継続的な支援や精神面での励ましなど、日常的な関わりを具体的に示すことで、学校にとっても家庭の理解度やサポート体制が伝わりやすくなります。

「本人の夢を実現するために、できる限り環境を整える」という前向きな姿勢を丁寧に言葉にすることが大切です。

推薦入試時の注意点

推薦入試を希望する場合は、日頃から学習や生活態度を家庭でも支えている姿勢を具体的に示すことが効果的です。学校への協力的なスタンスを見せると信頼につながります。加えて、「普段の生活習慣を整えるよう家庭でも声をかけている」「課題や提出物の管理を家庭でも意識している」といった具体例を添えると説得力が増します。

学校にとっては、推薦を安心して後押しできる根拠になり、子ども自身の努力と家庭のサポートが一体となっていることを示す良い機会になります。

保護者の意向を尊重する重要性

保護者の意見は重要ですが、最終的に進路を選ぶのは子ども自身です。家庭の考えと本人の意思をすり合わせる姿勢を示すことで、信頼関係を築くことができます。

子どもの意思とのバランスの取り方

保護者の意見は大切ですが、最優先すべきは子どもの意思です。家庭の考えを押しつけずに「本人の意欲を尊重しながら応援する」という形にまとめるとよいでしょう。さらに、本人がまだ進路について迷っている場合には、無理に結論を急がせるのではなく、時間をかけて考える余裕を持たせることも重要です。親の期待や希望は一つの指針にはなりますが、それをそのまま押し付けるのではなく「選択肢を一緒に探していく姿勢」を示すと信頼関係も強まります。

家庭内での進路に関する話し合い

普段から進路に関してオープンに話し合うことが重要です。日常会話の中で将来のイメージを共有しておくと、調査票の記入もスムーズになります。さらに、学校での出来事や本人が感じている不安を聞き取る習慣をつけると、親が書く意見もより具体的で実情に沿ったものになります。形式的な確認だけでなく「なぜその道を選びたいのか」を丁寧に聞くことで、子どもの意思を尊重しつつ家庭の理解を深められます。

進路希望調査を活用するメリット

進路希望調査を活用することで、将来の見通しを整理し、学習や生活習慣を見直す良い機会になります。家庭にとっても子どもの夢を共有できる大切な時間となります。

長期的な視野での進路選択

進路希望調査は単なる学校提出書類ではなく、家庭で将来を考えるきっかけにもなります。数年先を見据えた進路設計ができるようになり、子どもにとっても親にとっても有意義な時間になります。さらに、この調査を通じて「今の学習がどのように未来につながるのか」を確認することで、学習のモチベーション向上にもつながります。例えば、高校卒業後の進学や就職を想定し、必要な学力や資格を家庭で一緒に調べておくと、子ども自身も目標を明確にできます。将来を大きな視点で見ながら、日常の取り組みをどのように積み重ねていくかを意識することで、より現実的で持続可能な進路計画が描けるようになります。

まとめ

高校生の進路希望調査における保護者の意見は、単なる形式的な記入欄ではなく、子どもの夢を応援する大切なメッセージです。基本の構成を押さえ、肯定的かつ具体的に書くことで、学校にも子どもにも安心感を与えられます。子どもの意思を尊重しつつ、家庭のサポート体制を明確に示すことで信頼感も高まります。この調査をきっかけに親子で未来について話し合うことで、より良い進路選択につながるでしょう。